前書き

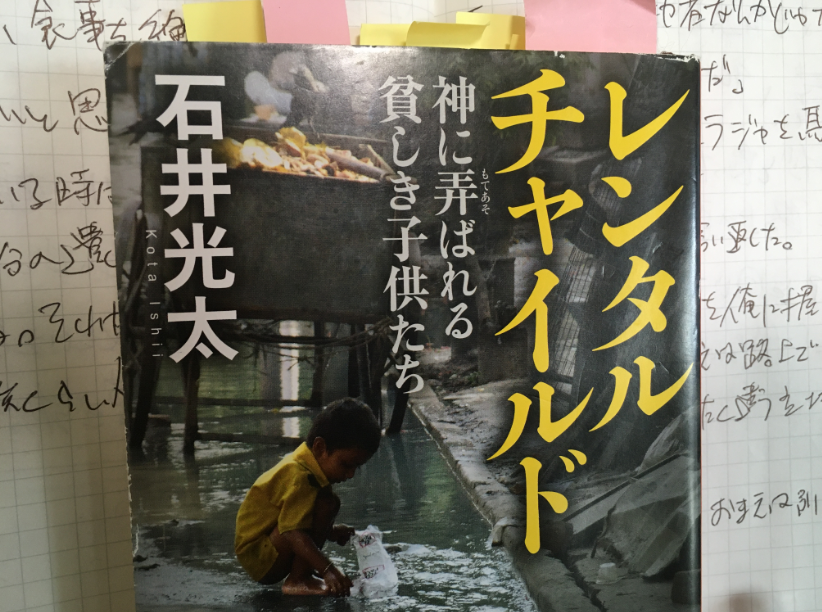

石井光太氏の「レンタルチャイルド」を読んだ。

この本は、2002年の冬と、2004年の夏と、2008年の春に石井氏がムンバイを訪れ、そこで行われていた物乞いの実体と、その背景に迫ったルポだ。

「これが現実なのか?」と疑いたくなるほど、鬼気迫った人間模様が描かれていた。

今は2019年であるが、インドではいまだに貧富の格差が激しいという。

本書の舞台はかなりの時間を遡ることになるが、実際に存在した事実をしっかりと見つめて、そこから感じたことを正直に書いていきたいと思う。

レンタルチャイルドとは

まずレンタルチャイルドとはどのような子供のことをいうのか、簡単に説明したい。

ムンバイの街には「物乞い」をする人間たちがいる。観光客や外国人などに路上で金銭を乞うのだ。スラムなどの貧しい環境で育った人間たちは仕事を得ることが難しく、物乞いをせざるを得ないのだという。

このとき「いかに自分が可哀そうな人間であるか」ということを示せるかが重要となってくる。相手に「可哀そうだ」と思ってもらえることで、金銭を得ることができるからだ。

この同情を買う方法として、自分の子ではない子供をマフィアから借りてきて、路上で物乞いをするのだという。

これがレンタルチャイルドだ。

負のループ

石井氏が本書の後書きにこのようなことを書かれていた。

初めて会ったとき、私はレンタルチャイルドを哀れな存在だと思った。だが、その子はやがて育った路上の悪魔へと変貌し、マフィアと同じことをくり返す。そのことに言葉にしがたい無力感を感じた。

本書を読み進めていくとより理解が深まるが、物乞いで多くの金銭を得ることができるのは、小さな子供である時までだという。

つまり、大きくなって青年になってしまうと、物乞いで金銭を得ることは難しくなってしまうのだ。これは青年になると、人の同情を買いづらくなってしまうからだという。

そしてそのように成長した青年たちは、幼少のときから自分のことを利用し続けてきたマフィアと同じようなことをするようになる。

より多くの同情を買うため、子供の身体に傷をつけて物乞いをさせたり、若い女の子には売春をさせたり、死体を売ったり、より力のない人間たちを襲ったりするのだ。

死体を売るというのはレアなケースのようだが、死体を買ってそれで同情を買おうとする人間がいたり、死体の写真を撮ってそれを売って金にする人間もいるのだという。本書でも描かれていた。

このような負の連鎖が続いていることを、石井氏は感じたのだという。僕自身も、本書を読んでいて本当に痛々しい気持ちに何度も襲われた。

本記事のタイトルにもしているが、これが一番僕が伝えたいことなのだけれど、いつの時代もどこの国でも、子供は子供なんだということ。

子供の頃に愛情を受けることができなかった子供は、成長しても人に愛情を与えることが難しくなってしまうだろう。

幼少期の時間は、とても大切だっていうこと。

この日本であっても、ニュースで飛び込んでくる悲しい事件の背景には、両親の離婚だったり不仲だったり、家庭の問題というのが少なからず存在する。

愛情や優しさなどを受けることが少なかった子供たちは、物資が豊かな国だろうとそうでなかろうと、曲がった道に進んでしまう可能性が高まることは、否定しがたい事実なのだと思う。

利用されようと頼るしかない親という存在

本書で”シン”という名前のマフィアのリーダーが登場する。この男は、自分の女房に売春をさせたり、自分の子供の目を潰して物乞いをさせている男だ。

行っていることがあまりにも非道なため、本書の中で石井氏が激高する場面が描かれている。

私の中で何かが切れ、声を荒げさせた。

「そんな気持ちの悪い薄ら笑いをしてごまかすな。言い訳しながら、常に金だ金だと同じことばかり言いやがって。金以外のことを考えたことがないのか」

この石井氏の言葉に、”シン”というマフィアは後ずさる。しかし、”シン”の娘が彼をかばうのだ。

「パパをいじめないで!あんた、何様のつもりよ」

この言葉に石井氏はこう返す。

「目を覚ませ。お父さんは、君やお母さんを利用しているんだぞ」と私は言った。

この言葉に対する”シン”の娘の言葉は、僕の心に突き刺さった。

「そんなに言うなら、あんたが私を育てればいいじゃない。悪口言うぐらいなら、あんたが代わりに私を育ててよ!」

石井氏はこの言葉に対して、二の句が継げなくなったという。

僕はこの場面を読んだとき、しばらくの間考えに耽ってしまった。

どんなにひどい仕打ちをされようと、親から離れることが難しいのが子供なのだと、あらためて痛感させられた。

子供は一人で生きていけない。どんなに嫌だと思っても、親を頼るしかないのだ。

この”シン”の娘の言葉からは、ひどい仕打ちを受けようとも、生きていくことまず第一に考えなければならない究極の極限状態があると思った。そしてこの極限状態は、経験したものにしかわからないことなのだろうとも感じた。

また、究極の極限状態にいる人間だからこその愛のかたちがあって、そこには決して我々が踏み入ることはできないのだろうとも感じた。

少し脱線するが、僕はこの「親に頼るしかない期間」に、人生の大きな分かれ目があるように感じる。子供はどうしても無力であり、親を頼るしかない。そして親との人間関係が、生まれて初めての人間関係なのだ。

だからこの最初の人間関係がどのようなものになるかが、子供たちの人生に大きく影響するのだと思う。

![]()

対照的なマノージとラジャ(ネタバレ注意)

本書の冒頭から最後まで、多くの場面で登場する孤児がいる。

マノージとラジャだ。

彼らは2002年の時には、同じような境遇にいた。路上で生活する孤児だった。

しかしそれが、2008年(本書でいう第三部)時点で大きく変わることになる。

マノージはうまく仕事を得ることができて結婚し、ラジャは青年マフィアとなる。

お互いの境遇が変わったマノージとラジャの、二人の会話がとても印象的だった。

「俺は、お前のような成功者じゃない。稼げるだけ稼ぐしかないんだ。それぐらいわかんだろ」

「お、俺は成功者なんかじゃない。お前と同じ路上で育った人間だ」

そういうマノージをラジャは馬鹿にしたように笑い、冷ややかな声で言い返した。

「駅で50ルピーを俺に握らせようとしたのを忘れたのか。お前は路上で育ったかもしれないが、今の俺たちとはまったく違う立場の人間になったんだよ」

「ち、違う…」

「何と言おうと、おまえは別人だ。否定したくてもできないさ」

金銭的なことで何とか助けようとするマノージだが、ラジャはそれを断固として断る。彼はずっと路上の子供たちの中でリーダー的な存在として生きてきた。いつでも、ラジャは誇りを持って生きてきた。だから50ルピーを受け取ることはしなかった。

マノージも、家も家庭も持つことはできたが、路上で育ったことは自分の過去としてしっかりと受け止めている。

僕はこの二人に、共通する心の強さを感じた。

どちらが正解というわけでもない。マノージもラジャも、二人とも誇りを持って生きてきて、そして今もそれは変わらないということだ。ただ立場が変わったというだけのことなのだ。

マノージはラジャのことを慮り、ラジャはマノージのことを認めている。

互いに譲らないところがあるのは、お互いに強く路上で生きてきたからなのだ。誇りがあるからなのだ。

僕は感動した。

こんなに若い青年たちが、こんなにも美しい誇りを持って生きていることがとにかく感動的だった。

路上で生きるという極限の貧困状態を生き抜いてきたからこそ、表現できる人生の美しさだと思った。

ただ手を差し伸べることだけが相手のためになるわけではないことを、強く感じた。

相手には、相手の人生があるのだ。

後書き

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

かなりヘビーな内容ではありましたが、随所に生きることの美しさがちりばめられた作品だと思いました。

インドのムンバイでの話であり、少し過去の話でもありますが、現代日本の社会にも通じることがたくさん書かれていたように思います。

完璧な世界など作れることはないけれど、世界がより平等になっていくことを祈ります。

そして本記事が少しでも役に立てなのならば、心から嬉しく思います。

―100年時代の人生戦略-LIFE-SHIFT-eBook-リンダ・グラットン-アンドリュー・スコット-池村-千秋-本-2022-11-29-16-41-43-360x230.png)